河北定州中学2018届高三第一学期第二次考试语文试题及答案解析(3)

时间:2017-10-27

阅读下文,完成下列小题。

地铁在叮咚声中关上门,车厢里的人挤作一团。手机不在手上,你开始默不作声地观察周围的人。这个符合审美的多看几眼;那个不敢恭维的就此作别。前方的小伙子满头大汗,大概是要迟到了。短短几站,你感觉自己已经观察过了车上各人的喜怒哀乐,他们却对你一无所知。

别被这美好的感觉骗了——其实别人也一样在观察你,只是你没意识到而已。最近,耶鲁大学心理学院的一项研究表明,人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察,仿佛他们在挤地铁或者在餐厅吃饭时,都是穿着隐形斗篷在看别人。

我看你,我看他,你们却不看我?

研究者艾莉卡·布斯比等人做了六个实验来证明这“隐形斗篷错觉”的存在。他们先从网上招募被试,让他们在完成一个无关测试后回答一系列问题。这其中,就包括“你会多常观察自己周围的人”或“一个普通人会多常观察他周围的人?”这样的问题。结果表明,被试们倾向于认为自己会比一般人更常观察别人,而觉得随机某个人对自己的观察会较少。

这种效应并不只存在于想象的场景当中。他们的另一个实验地点更加生活化——耶鲁大学一个大受欢迎的食堂门口。刚吃完饭的学生们被要求回忆自己刚结束的午餐,回答他们在多大程度上在观察别人,又在多大程度上感受到有人在观察自己。提交答卷之后,研究人员会给学生们发糖作为酬劳。

结果显示,尽管这些学生认为自己与他人在对诸如餐桌这样的物体上投入的关注度没什么差别,但96%的被试认为自己在餐厅里看别人的次数要比别人看自己来得多。后续实验发现,哪怕这个“别人”不是某个陌生人而是自己的朋友,结果也是一致的。甚至,就算只有两个人共处一室,这种错觉也还是存在。

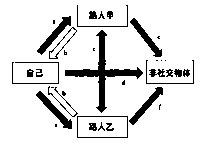

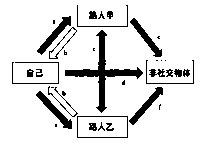

【上图】:隐形斗篷错觉示意图。箭头的颜色从浅到深表示观察量从少到多。研究显示,被试(自己)相信他或她观察他人最多(路径a),他人观察自己最少(路径b),而他人之间的相互观察介于两者之间(路径c)。但自己和他人对非社交物体的观察大致等同(路径d、e、f)。

更显尴尬的是,就算出现了两人目光相接的情形——你都看到对方在看你了——也还是只有24%的人相信这是有人观察自己被自己发现了,而剩下的76%都认为那应该是自己在偷偷观察别人然后被对方发现了。不得不说,这真是无药可救的谜之偏见。

为什么会有这种错觉?

康奈尔大学的心理学家托马斯•基洛维奇表示,隐形斗篷错觉体现了人类那根深蒂固的自我中心主义——太把自己当回事了。基洛维奇自己也发现过类似的偏见:当他让学生穿上图案令人尴尬的T恤时,他们会认为自己获得的关注变得高于平时(尽管事实并非如此)。这种偏见叫做“聚光灯效应”。

乍看之下,聚光灯效应与隐形斗篷错觉描述的心理似乎恰恰相反呀?但实际上,两者是并行不悖的。在最后的实验中,布斯比等人召集被试两两会面,一人负责看对方,另一人负责被看。当被看的人穿上一件正面印有巨大人脸的长袖T恤时,他们会显著高估对方对T恤的关注,尽管对方其实不在乎他或她穿的是什么。然而,当评价对方对自己(这个人)的关注程度时,他们又会低估了对方。换言之,他们显眼的T恤触发了聚光灯效应,却没能让他们感到自己也引人注目起来——隐形斗篷错觉得以同时存在。

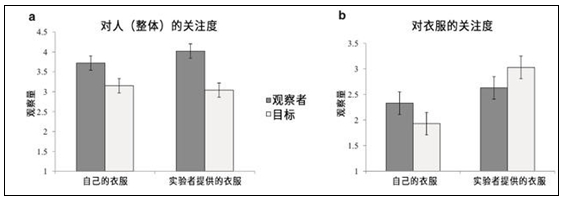

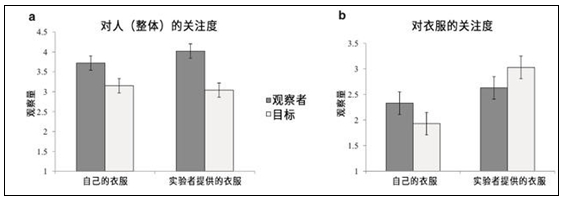

【上表】:在目标穿着自己的衣服或实验室提供的特殊衣服这两种状况下,研究者调查了观察者观察、注意及想到目标(图a)或目标的衣服(图b)的频繁程度,以及目标认为对方投入这些关注的程度。评价通过一个7分量表进行,1表示从未关注,7表示很多关注。

为什么这个错觉看起来如此稳固?研究者推测,一个可能的原因在于人们总是能很容易意识到自己在观察别人,却很难捕捉到他人观察自己的目光,这加剧了偏见本身。

在多数人的生活中,观察别人是再普通不过的日常。察言观色可以帮助我们预测别人的行为及态度,也许有助于我们更好地在社会上生存。研究者指出,人们总是更愿意相信自己获得了更多关于别人的信息,而非相反。这种“掌控世界”而不被世界掌控的感觉,可能给人带来了某种心理上的安全感。这可能成为人们愿意躲在隐形斗篷错觉中生活的动机之一。

现在,轮到你来选择了。我知道无论如何你都不会停止观察别人的(因为这实在是有趣),那么,你会愿意沉浸在隐形斗篷错觉中获取一些虚无的掌控感,还是面对现实,接受观察你的人比你想象中多?

——摘自果壳网,有删改

10. “隐形斗篷错觉”是指____________________。

11. 下列对“聚光灯效应”的相关信息分析正确的一项是( )

A. 人们倾向于认为:自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们自己的观察。

B. 其根本原因是人们总是很难捕捉到他人观察自己的目光,因而更加剧了偏见。

C. 当自己出丑时总以为别人会注意到,但别人或许并不会像自己那样关注自己。

D. 为了克服聚光灯效应,个人应该更多关注观察他人来预测他人的行为及态度。

12. 下列对材料信息、结构分析不正确的一项是( )

A. 示意图和小标题的运用使文章的说明更加生动形象和易懂,增加读者阅读兴趣。

B. 文章从现实生活入手,引入实验者的调查,这样循序渐进,符合读者认知过程。

C. “每天坐地铁都在偷偷摸摸观察人家?别人也望着你呢”可作为本篇文章的标题。

D. 文章的结尾以类似对话的方式引发了读者阅读思考,有利于文章表达写作目的。

13. 文章第段能否删去?试判断并说明理由。

14. 第段“现在,轮到你来选择了。”结合本文,谈谈你会做出什么选择及理由。

【答案】10. 人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察。

11. C 12. C

13. 不能。第(10)段较详细地分析了隐形斗篷错觉产生者的心理状态(原因),是对 第(9)段原因推测的进一步有力补充,删去后不仅减少了结构的严密性,而且使得(9)(11) 段衔接不太自然。

14. 我会选择面对现实,接受自己也被他人观察的事实。在公共场合的察言观色对 在社会上生存有点帮助,但我们不能过度依赖隐形斗篷错觉带来的“掌控感”,应该跳出自 我中心主义,放下心理包袱,以免造成自我不必要的纠结和困扰。

【解析】选文为一篇学术论文。文章通过调查研究阐释了“隐形斗篷错觉”形成的原因,启示人们思索不能过度依赖隐形斗篷错觉带来的“掌控感”,应该跳出自我中心主义,放下心理包袱,以免造成自我不必要的纠结和困扰。文章有一定的学术味,理解起来有一定难度。设题考查了理解文中重要句子的含意,分析文章结构,理解文章内容及探究作者的写作意图,考查全面,梯度性明显,有利于综合考查学生现代文的阅读水平。

10. 本题考查理解文中重要句子的含意。解答类似题目一定要回到语境中,结合上下文仔细揣摩。文中说“人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察,仿佛他们在挤地铁或者在餐厅吃饭时,都是穿着隐形斗篷在看别人”,这是一个比喻句,这一比喻的本体“人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察”就是句子的本来意思。

11. 本题考查分析理解文中重要信息的能力。A项指隐形斗篷错觉;B项不是根本原因;D项与文意相反。

12. 本题考查分析文章结构的能力。C项考查对题目的理解,“望”显然不妥,用词较生硬。

13. 本题考查文章谋篇布局的能力。解答本题首先要理解透彻第10段的内容,然后结合上下段之间的关系来分析。本段内容较详细地分析了隐形斗篷错觉产生者的心理状态,是对第(9)段原因推测的进一步有力补充,删去后不仅减少了结构的严密性,而且使得(9)(11) 段衔接不太自然。因此不能删去。

14. 本题考查探文章的写作意图。探究时要在整体理解文意的基础上展开,文章明确告知读者“你在观察别人的同时别人也观察你且并不比你观察得少”,根据这一中心就可围绕“我们不能过度依赖隐形斗篷错觉带来的‘掌控感’,应该跳出自我中心主义,放下心理包袱,以免造成自我不必要的纠结和困扰”等类似意思展开。结合文本,言之有理即可。

地铁在叮咚声中关上门,车厢里的人挤作一团。手机不在手上,你开始默不作声地观察周围的人。这个符合审美的多看几眼;那个不敢恭维的就此作别。前方的小伙子满头大汗,大概是要迟到了。短短几站,你感觉自己已经观察过了车上各人的喜怒哀乐,他们却对你一无所知。

别被这美好的感觉骗了——其实别人也一样在观察你,只是你没意识到而已。最近,耶鲁大学心理学院的一项研究表明,人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察,仿佛他们在挤地铁或者在餐厅吃饭时,都是穿着隐形斗篷在看别人。

我看你,我看他,你们却不看我?

研究者艾莉卡·布斯比等人做了六个实验来证明这“隐形斗篷错觉”的存在。他们先从网上招募被试,让他们在完成一个无关测试后回答一系列问题。这其中,就包括“你会多常观察自己周围的人”或“一个普通人会多常观察他周围的人?”这样的问题。结果表明,被试们倾向于认为自己会比一般人更常观察别人,而觉得随机某个人对自己的观察会较少。

这种效应并不只存在于想象的场景当中。他们的另一个实验地点更加生活化——耶鲁大学一个大受欢迎的食堂门口。刚吃完饭的学生们被要求回忆自己刚结束的午餐,回答他们在多大程度上在观察别人,又在多大程度上感受到有人在观察自己。提交答卷之后,研究人员会给学生们发糖作为酬劳。

结果显示,尽管这些学生认为自己与他人在对诸如餐桌这样的物体上投入的关注度没什么差别,但96%的被试认为自己在餐厅里看别人的次数要比别人看自己来得多。后续实验发现,哪怕这个“别人”不是某个陌生人而是自己的朋友,结果也是一致的。甚至,就算只有两个人共处一室,这种错觉也还是存在。

【上图】:隐形斗篷错觉示意图。箭头的颜色从浅到深表示观察量从少到多。研究显示,被试(自己)相信他或她观察他人最多(路径a),他人观察自己最少(路径b),而他人之间的相互观察介于两者之间(路径c)。但自己和他人对非社交物体的观察大致等同(路径d、e、f)。

更显尴尬的是,就算出现了两人目光相接的情形——你都看到对方在看你了——也还是只有24%的人相信这是有人观察自己被自己发现了,而剩下的76%都认为那应该是自己在偷偷观察别人然后被对方发现了。不得不说,这真是无药可救的谜之偏见。

为什么会有这种错觉?

康奈尔大学的心理学家托马斯•基洛维奇表示,隐形斗篷错觉体现了人类那根深蒂固的自我中心主义——太把自己当回事了。基洛维奇自己也发现过类似的偏见:当他让学生穿上图案令人尴尬的T恤时,他们会认为自己获得的关注变得高于平时(尽管事实并非如此)。这种偏见叫做“聚光灯效应”。

乍看之下,聚光灯效应与隐形斗篷错觉描述的心理似乎恰恰相反呀?但实际上,两者是并行不悖的。在最后的实验中,布斯比等人召集被试两两会面,一人负责看对方,另一人负责被看。当被看的人穿上一件正面印有巨大人脸的长袖T恤时,他们会显著高估对方对T恤的关注,尽管对方其实不在乎他或她穿的是什么。然而,当评价对方对自己(这个人)的关注程度时,他们又会低估了对方。换言之,他们显眼的T恤触发了聚光灯效应,却没能让他们感到自己也引人注目起来——隐形斗篷错觉得以同时存在。

【上表】:在目标穿着自己的衣服或实验室提供的特殊衣服这两种状况下,研究者调查了观察者观察、注意及想到目标(图a)或目标的衣服(图b)的频繁程度,以及目标认为对方投入这些关注的程度。评价通过一个7分量表进行,1表示从未关注,7表示很多关注。

为什么这个错觉看起来如此稳固?研究者推测,一个可能的原因在于人们总是能很容易意识到自己在观察别人,却很难捕捉到他人观察自己的目光,这加剧了偏见本身。

在多数人的生活中,观察别人是再普通不过的日常。察言观色可以帮助我们预测别人的行为及态度,也许有助于我们更好地在社会上生存。研究者指出,人们总是更愿意相信自己获得了更多关于别人的信息,而非相反。这种“掌控世界”而不被世界掌控的感觉,可能给人带来了某种心理上的安全感。这可能成为人们愿意躲在隐形斗篷错觉中生活的动机之一。

现在,轮到你来选择了。我知道无论如何你都不会停止观察别人的(因为这实在是有趣),那么,你会愿意沉浸在隐形斗篷错觉中获取一些虚无的掌控感,还是面对现实,接受观察你的人比你想象中多?

——摘自果壳网,有删改

10. “隐形斗篷错觉”是指____________________。

11. 下列对“聚光灯效应”的相关信息分析正确的一项是( )

A. 人们倾向于认为:自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们自己的观察。

B. 其根本原因是人们总是很难捕捉到他人观察自己的目光,因而更加剧了偏见。

C. 当自己出丑时总以为别人会注意到,但别人或许并不会像自己那样关注自己。

D. 为了克服聚光灯效应,个人应该更多关注观察他人来预测他人的行为及态度。

12. 下列对材料信息、结构分析不正确的一项是( )

A. 示意图和小标题的运用使文章的说明更加生动形象和易懂,增加读者阅读兴趣。

B. 文章从现实生活入手,引入实验者的调查,这样循序渐进,符合读者认知过程。

C. “每天坐地铁都在偷偷摸摸观察人家?别人也望着你呢”可作为本篇文章的标题。

D. 文章的结尾以类似对话的方式引发了读者阅读思考,有利于文章表达写作目的。

13. 文章第段能否删去?试判断并说明理由。

14. 第段“现在,轮到你来选择了。”结合本文,谈谈你会做出什么选择及理由。

【答案】10. 人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察。

11. C 12. C

13. 不能。第(10)段较详细地分析了隐形斗篷错觉产生者的心理状态(原因),是对 第(9)段原因推测的进一步有力补充,删去后不仅减少了结构的严密性,而且使得(9)(11) 段衔接不太自然。

14. 我会选择面对现实,接受自己也被他人观察的事实。在公共场合的察言观色对 在社会上生存有点帮助,但我们不能过度依赖隐形斗篷错觉带来的“掌控感”,应该跳出自 我中心主义,放下心理包袱,以免造成自我不必要的纠结和困扰。

【解析】选文为一篇学术论文。文章通过调查研究阐释了“隐形斗篷错觉”形成的原因,启示人们思索不能过度依赖隐形斗篷错觉带来的“掌控感”,应该跳出自我中心主义,放下心理包袱,以免造成自我不必要的纠结和困扰。文章有一定的学术味,理解起来有一定难度。设题考查了理解文中重要句子的含意,分析文章结构,理解文章内容及探究作者的写作意图,考查全面,梯度性明显,有利于综合考查学生现代文的阅读水平。

10. 本题考查理解文中重要句子的含意。解答类似题目一定要回到语境中,结合上下文仔细揣摩。文中说“人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察,仿佛他们在挤地铁或者在餐厅吃饭时,都是穿着隐形斗篷在看别人”,这是一个比喻句,这一比喻的本体“人们倾向于认为自己对其他人的观察总是要多于其他人对他们的观察”就是句子的本来意思。

11. 本题考查分析理解文中重要信息的能力。A项指隐形斗篷错觉;B项不是根本原因;D项与文意相反。

12. 本题考查分析文章结构的能力。C项考查对题目的理解,“望”显然不妥,用词较生硬。

13. 本题考查文章谋篇布局的能力。解答本题首先要理解透彻第10段的内容,然后结合上下段之间的关系来分析。本段内容较详细地分析了隐形斗篷错觉产生者的心理状态,是对第(9)段原因推测的进一步有力补充,删去后不仅减少了结构的严密性,而且使得(9)(11) 段衔接不太自然。因此不能删去。

14. 本题考查探文章的写作意图。探究时要在整体理解文意的基础上展开,文章明确告知读者“你在观察别人的同时别人也观察你且并不比你观察得少”,根据这一中心就可围绕“我们不能过度依赖隐形斗篷错觉带来的‘掌控感’,应该跳出自我中心主义,放下心理包袱,以免造成自我不必要的纠结和困扰”等类似意思展开。结合文本,言之有理即可。